外来生物とは

外来生物とは

元々日本にはいなかった生き物が、食用や研究用として国外から入ってきた生き物の事を呼びます。また、日本国内に生息する生き物であってもその地域では生息していない生き物を持ってこられてしまった場合も外来生物となります。このような外来生物を国内外来生物と呼ばれます。

コラム:国内外来生物について

カブトムシ

北海道に生息するカブトムシは国内由来の外来種になります。カブトムシは元々、北海道を除いた日本に分布していました。しかし、ペットや養殖のために北海道に持ち込まれた生き物が逃げ出してしまし、野生化してしまいました。

被害と対策

被害

外来生物によっての被害としては、その地域の生き物の生態系を壊してしまう事や、人の体や農作物や漁業などの水産業にも被害を及ぼす恐れがあります。このような被害を及ぼす恐れのある外来生物の事を特定外来生物と呼びます。

対策

特定外来生物は輸入や放出、飼育などが制限されています。

また外来種予防3原則というのがあります。

<外来種予防3原則>

1.入れない

悪影響を及ぼす恐れのある外来種を生息していない地域へむやみに入れない。

2.捨てない

飼養・栽培している外来種は適切に管理、捨てない事こと(逃がさない・放さない・逸出 させないこと)。

3.拡げない

すでに野外にいる外来種を他地域に広げない(増やさない)。

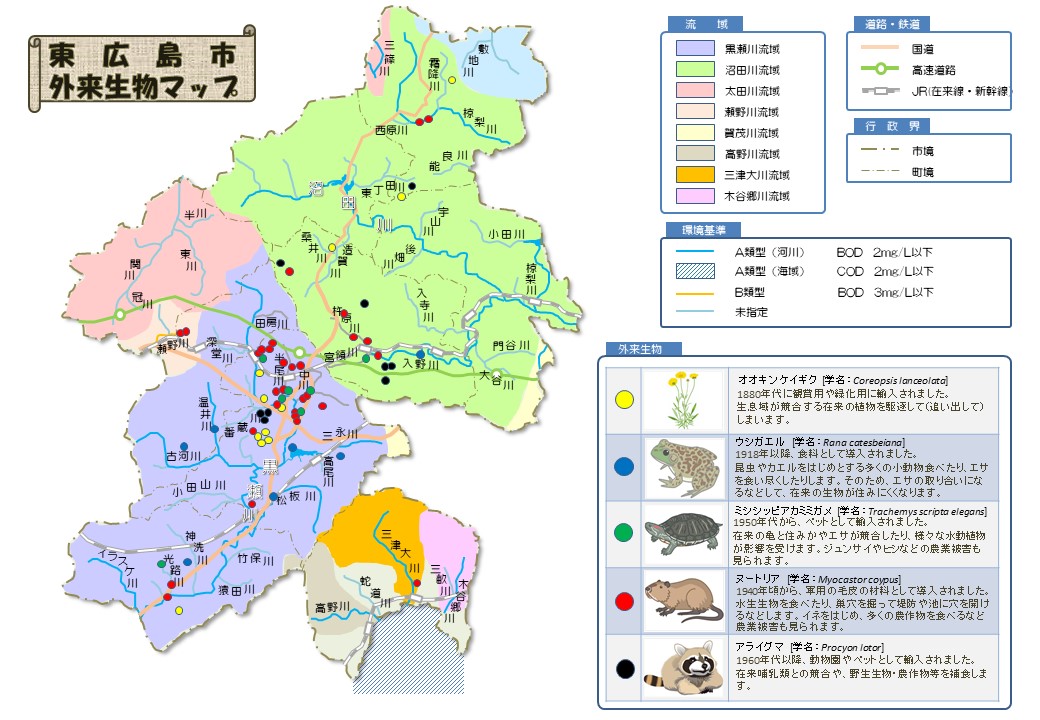

東広島市内での外来生物の確認状況

東広島市で目撃されている外来生物は左の画像の通りです。目撃が確認されている外来生物について見ていきましょう。

オオキンケイギク

オオキンケイギクは1880年代に鑑賞用や緑化用に輸入されました。道ばたや河川敷などに生息しています。5月から7月にかけてコスモスに似た黄色い花を咲かせます。強靱ではあるがあまりにも繁殖力が強く、既存の生態系に悪影響を与えてしまうため、特定外来生物に指定されています。

オオキンケイギク

ウシガエル

ウシガエル

ウシガエルは1918年以降に食用として輸入されました。池や沼、川の穏やかな流れの周辺に生息しています。肉食性であり、昆虫やアメリカザリガニ,他のカエル類などをえさとしています。そのため、えさの取り合いや捕食されてしまうなど在来生物を住みにくくしています。

ミシシッピアカミミガメ

ミシシッピアカミミガメは1950年代から、ペットとして輸入されました。多様な水域に生息しやすく、柔らかい底質や水生植物が豊富な場所を好みます。また、日光浴に適した陸地が多く、流れが穏やかな環境を好む傾向もあります。そのため、在来の亀と住みかやえさで競合したり,様々な水生動植物が影響を受けています。

ミシシッピアカミミガメ

ヌートリア

ヌートリア

ヌートリアは1940年頃から、軍用の毛皮の材料として輸入されました。湖や流れの穏やかな河川に生息しています。草食である事から、水生植物が食べられる被害やイネを中心とした農業への被害、巣穴による堤防やため池の破壊などの様々な被害があります。

アライグマ

アライグマは、1960年代以降、動物園やペットとして輸入されました。都市部から森林・湿地帯まで、さまざまな水辺に生息しています。雑食でいろんなものをえさとするため、農作物への被害やタヌキやキツネなどの哺乳類との競合など様々な動植物に対して大きな影響を与えています。

アライグマ

コラム 危険な外来生物:カミツキガメ

カミツキガメ

カミツキガメは1960年頃にペットとして輸入されました。水辺に生息しており、流れが穏やかで水生植物や岩、沈んだ木などがたくさんある環境を好みます。気性が荒く、噛まれると大けがを負う危険な生き物です。様々な生き物を捕食するため,生態系に大きな影響を及ぼす恐れがあり、特定外来生物に指定されています。

出典:環境省「外来生物写真集」 https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html

外来生物についてもっと知りたい人はこちら!!