地球温暖化とは

最近、暑い日が増えたと感じませんか?

もしかすると、それは「地球温暖化」の影響かもしれません。

地球温暖化が進むと、地球全体の気温が少しずつ上がっていきます。

私たちが電気を使ったり、車を走らせたりすると、二酸化炭素などの「温室効果ガス」が発生します。この温室効果ガスが、地球の気温を上げる原因になっています。

では、温室効果ガスとはどういったものなのでしょうか?次で詳しく見てみましょう!

地球温暖化の仕組み

温室効果ガスについて

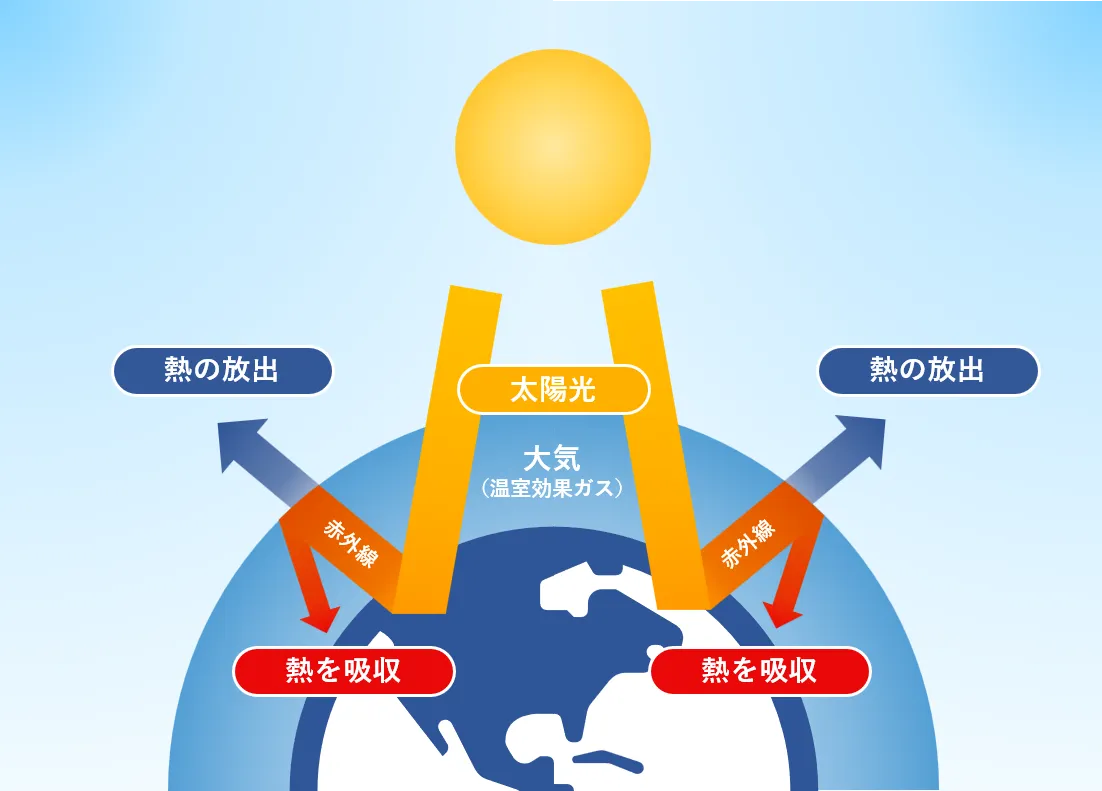

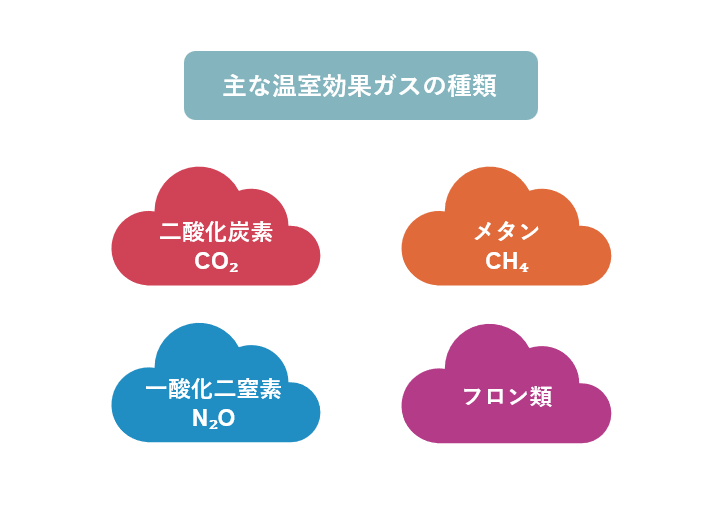

地球の周りには、窒素や酸素などの大気(空気の層)があります。その大気の中には、わずかに「温室効果ガス」と呼ばれるガスが含まれています。

主な温室効果ガスの種類として、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロン類があります。

温室効果ガスの性質について

地球の表面は太陽の光で暖められ、地表の熱は赤外線として宇宙に放出されます。

温室効果ガスは赤外線を吸収・放出する性質があり、地表から出た熱(赤外線)を吸収した後、その一部を宇宙に逃がさず地球へと放出します。その結果、温室効果ガスは地球を適度に暖かく保つ役割を果たしています。

これは、毛布で体を包むと体温が逃げにくくなり、暖かく感じることに似ています。

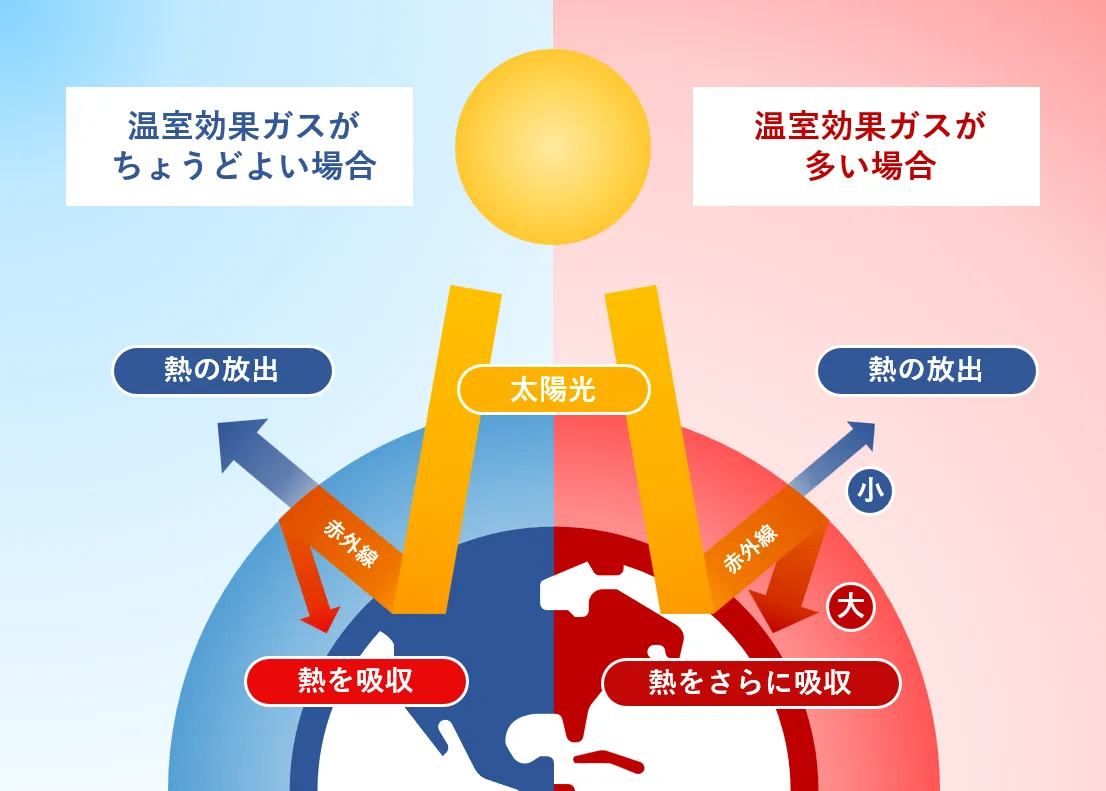

では、温室効果ガスが増えすぎるとどうなるのでしょうか?

温室効果ガスが増えすぎるとどうなる?

温室効果ガスが増えすぎると、地表から出た熱(赤外線)が宇宙に逃げづらくなります。そのため、地球全体の気温がだんだんと上がっていき、「地球温暖化」が進んでしまうのです。

温室効果ガスがなくなったら、地球は極寒に?

温室効果ガスが増えすぎると地球が暑くなってしまいますが、もしなくなるとどうなるのでしょうか?

温室効果ガスがなくなると、地表から出た熱(赤外線)がそのまま宇宙に逃げてしまい、地球の平均気温は約-19℃になるとされています。

そのため、温室効果ガスは「地球温暖化の原因」として悪いものであると思われがちですが、実は地球の気温を適度に保つために欠かせないものなのです。

問題なのは、元々ある温室効果ガスではなく、人間の活動によって増えすぎた温室効果ガスです。その増加が、地球温暖化を引き起こす原因となっているのです。

温室効果ガスはどこから発生する?

温室効果ガスは、私たちの生活や工場・お店などの活動、そして自然からも発生しています。

地球温暖化がもたらす影響

地球温暖化が進むと、どのような影響が出るのでしょうか?

ここからは、地球温暖化がもたらす影響について、いくつか見ていきましょう!

気温上昇

地球温暖化が進むと、地球の平均気温が上がり、暑い日が増えるようになります。

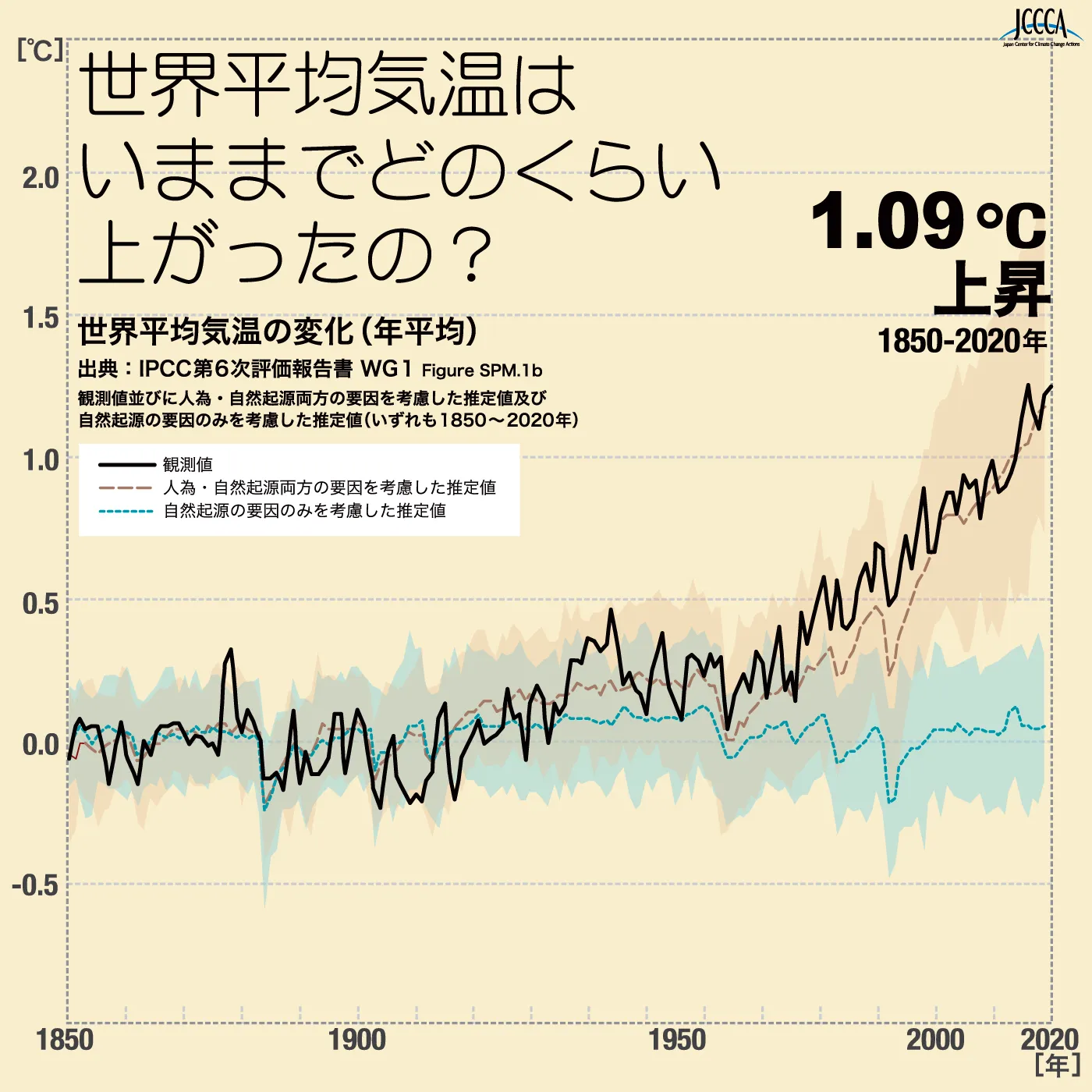

IPCC第6次評価報告書(2021年)によると、2011~2020年の世界の平均気温は、産業革命前(1850~1900年)と比べて1.09℃上昇したと報告されています。(右下の図)

さらに、現在の政策が強化されない場合、2100年までに地球の平均気温が3.2℃上昇すると予測されています。

異常気象

地球温暖化が進むと、大雨や台風、猛暑などの異常気象が増加すると言われています。これにより、洪水や土砂崩れの被害が拡大したり、農作物の収穫量が減少したりする可能性があります。

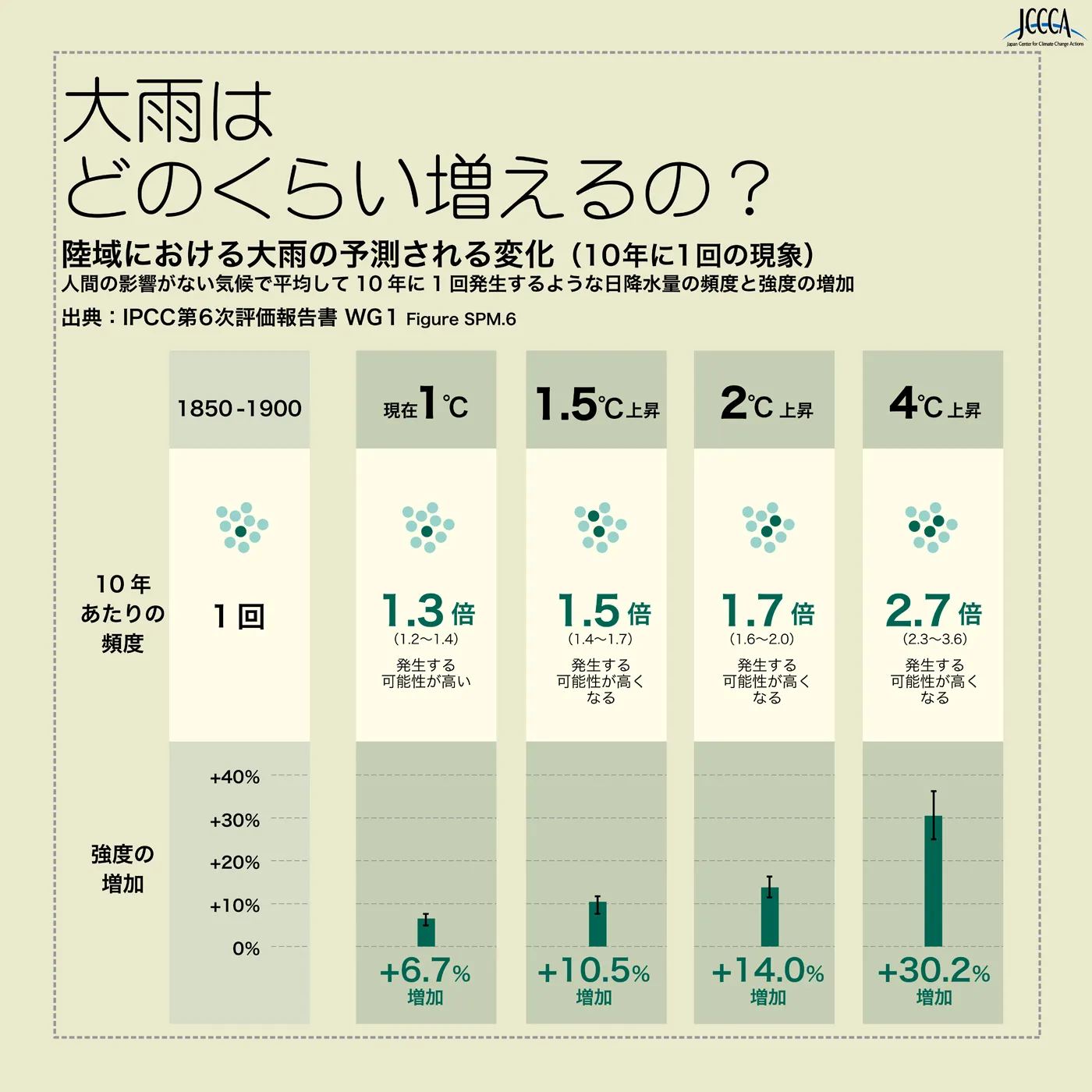

IPCC第6次評価報告書(2021年)によると、これまで10年に1回発生していたような大雨が、世界平均で温暖化が1.5℃進むと約1.5倍、2℃進むと約1.7倍、4℃進むと約2.7倍に増加すると予測されています。(右下の図)

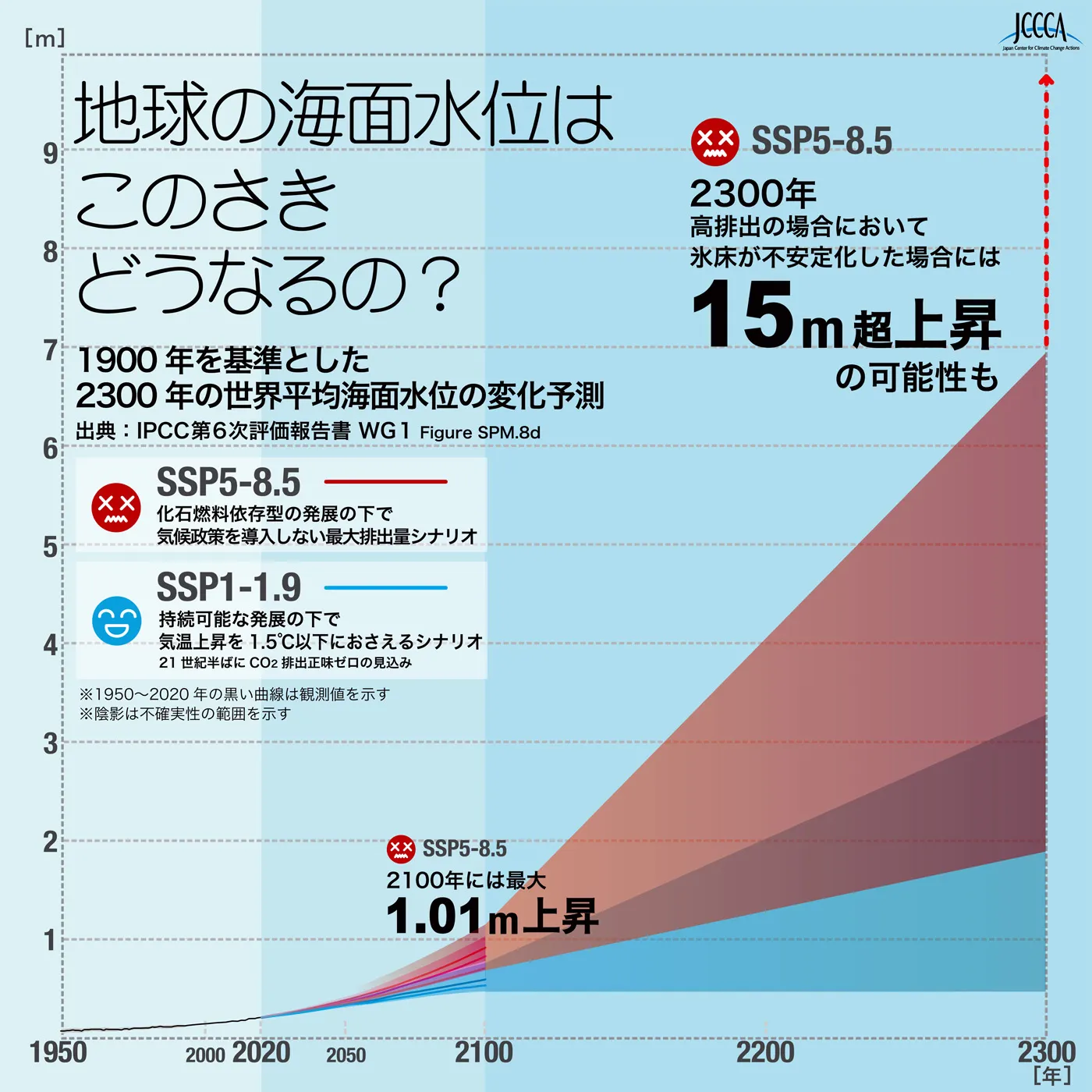

海面上昇

地球温暖化が進むと、陸上の氷河や氷床が溶けたり、海水の体積が膨張したりすることで、海面が上昇します。

IPCC第6次評価報告書(2021年)によると、世界の平均海面水位は、1901~2018年の間に約0.20m上昇したと報告されています。

さらに、2100年までの世界の平均海面水位は、1995~2014年と比べて、0.28~1.01m上昇すると予測されています。(右下の図)

たとえば、海面が50cm(0.5m)上昇した場合、身長140cmの小学生では腰のあたりまで水が来ることになります。

動植物への影響

地球温暖化が進むと、動物や植物がこれまで住んでいた環境で生きられなくなる可能性があります。

たとえば、北極の氷が溶けることで、ホッキョクグマが住む場所を失うかもしれません。

また、サンゴ礁では、水温の上昇によって「サンゴの白化現象」が引き起こされ、海の生態系が壊れる恐れがあります。

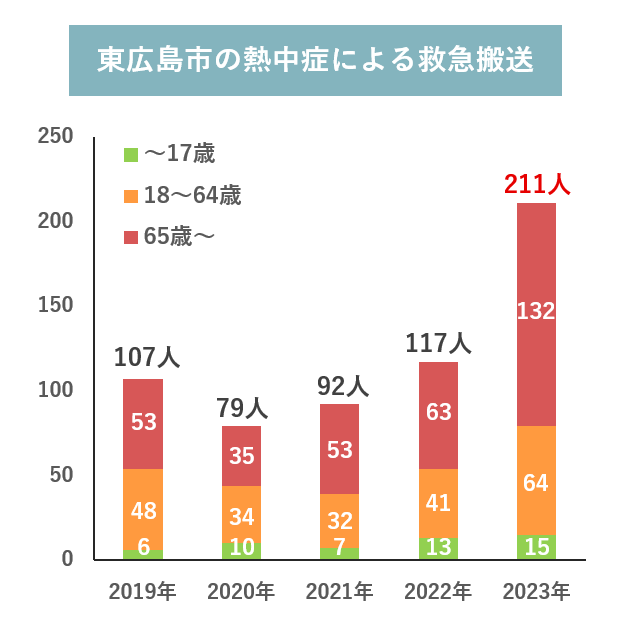

東広島市への影響

地球温暖化は、私たちが住む東広島市にもさまざまな影響を与えます。

真夏日の増加

東広島市の広報誌「広報東広島 令和6年8月号」によると、真夏日(最高気温が30℃以上の日)が40年前と比べて29日増加したと報告されています。

温暖化の影響で、真夏日がさらに増えると、熱中症による健康被害が深刻化する恐れがあります。

実際に、東広島市では熱中症による救急搬送の件数が増加しており、令和5年(2023年)には211人が搬送されました。(下の図)

環境変化

環境省の三津湾地域ヘルシープラン(2014年)によると、東広島市の里海エリアである「三津湾」の周辺海域で、緩やかな海水温の上昇が確認されたと報告されています。

この影響により、漁獲量の減少など、里海を取り巻く環境の変化が懸念されています。

どうすれば地球温暖化を

防げるのか

緩和策

地球温暖化を防ぐためには、「緩和策」と呼ばれる取り組みが必要です。

緩和策とは、地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガスを減らすための取り組みのことです。

たとえば、電気をこまめに消したり、省エネ家電を使ったりすることで、エネルギーを節約でき、二酸化炭素の排出を抑えられます。

また、森林や海洋による温室効果ガスの吸収量を増やすことも緩和策の一つです。

こうしたさまざまな工夫が、地球温暖化を防ぐ大きな力につながります。

適応策

地球温暖化を防ぐ「緩和策」に加えて、「適応策」も同時に進めていく必要があります。

適応策とは、地球温暖化がもたらす影響に備え、被害を最小限に抑えるための取り組みのことです。

たとえば、大雨や洪水の増加に備えて河川の堤防を強化したり、都市部に「クールスポット」として木陰や緑地を増やして暑さを和らげたりすることが適応策にあたります。

こうした取り組みは、地球温暖化の影響を減らし、私たちの暮らしを守るために役立っています。

東広島市の取り組み

ゼロカーボンシティ宣言

東広島市は、「東広島市ゼロカーボンシティ宣言」を表明しています。

ゼロカーボンシティとは、2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言した自治体のことです。

この宣言は、市全体で脱炭素社会を実現し、持続可能な未来を築くという強い意志を示しています。

また、右のロゴマークは、「東広島市ゼロカーボンシティ宣言」を象徴するものです。

ロゴを形成する5つのパズルピースは、産業・学術・金融・官公庁・市民を表しており、市全体でカーボン(C)をゼロ(0)にする脱炭素社会を目指す姿勢を表現しています。

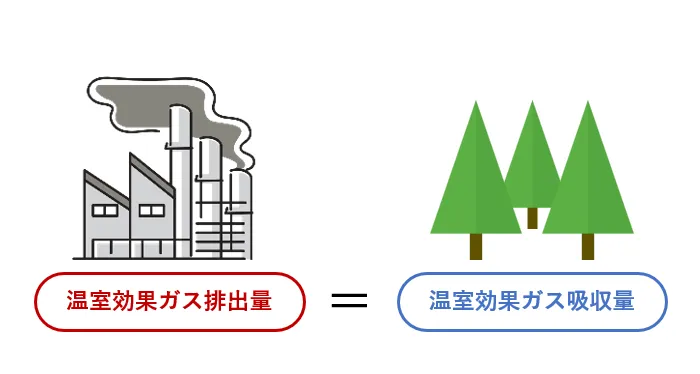

カーボンニュートラルについて

「カーボンニュートラル」とは、温室効果ガスの排出量と吸収量を釣り合わせ、実質的に温室効果ガスの排出をゼロにすることです。

たとえば、電気やガスの使用によって排出される二酸化炭素を、森林が光合成の働きで吸収することでバランスを取るイメージです。

この考え方に基づき、多くの国や自治体が「ゼロカーボン」の実現を目指しています。