水の循環

私たちの周りの水

西条の酒蔵通りで利用できる仕込み水

私たちが暮らしている東広島市の中心に位置する西条は、明治の初めから大正時代には「酒都西条」と呼ばれるほど酒造りが盛んな街で、日本三大酒どころの一つに数えられています。1907年に始まった全国清酒品評会(日本醸造協会主催)でも常に上位を独占するほどです。その理由は水にあるとされています。龍王山に降った雨が様々な地層を流れ成分を変えて、酒造りに適した水に味を変えます。それが酒蔵通りの仕込み水の場所までやってきます。

自然の水の恵みを受けている私たちは、お風呂、トイレ、料理、洗濯など、生活の中で多くの水を使用して生きています。ここでは普段使用している水がどこからやってくるのか見ていきましょう。

ダムについて

福富ダム

水は、陸や海にある水が太陽の熱で蒸発し雲となり、雨や雪として地上にやってきます。その中で山や川に流れてきた水を一時的に貯めておく場所がダムです。福富町にある福富ダムは、堤頂長(ダム頂上部の長さ)は292mで、100m走を3回分くらいの長さです。堤高(ダムの高さ)は58mで3階建ての小学校の校舎の高さが約13mなので、4つ分より高いです。1975年にダム建設の実施計画調査が始まり、2009年から運用されました。

福富ダムは洪水調節、既得取水の安定化及び河川環境の保全、水道用水の供給を役割とする多目的ダムです。

まずは洪水調節から見ていきましょう。

福富ダムを撮った写真

ダムの高さを比較してみよう

福富ダムと下の駐車場から撮った写真

校舎4つ分

洪水調節について

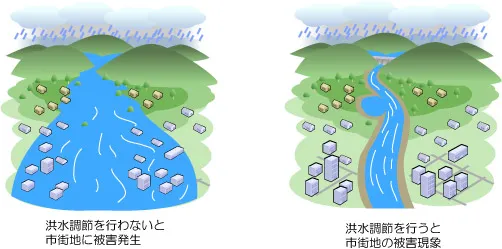

洪水調節とは、貯水池に洪水の一部を貯めながら放流量をコントロールし、下流の川の水量を減らすことで洪水被害を軽減する機能のことです。下流域の安全を守るために重要な役割を果たします。ただし、この洪水調節はダムの貯水池の範囲内で行われるものです。そのため、想定を大きく超えるような洪水が発生した場合、ダムが満水となり、これ以上水を貯めることができなくなります。すると、流入量(水が入る量)と放流量(水が出る量)が同じになり、洪水調節に限界が生じます。

東広島市では過去に1979年、1985年、1999年などで豪雨による洪水被害が起きています。

既得取水の安定化及び河川環境の保全

既得取水とは、地域や事業者が河川や地下水などの水資源を使用する権利です。取水量が多すぎると、河川の水量が減少し生態系が崩れる可能性がでてきます。特に東広島市の気候は雨が少ないので、他の地域より気を付けなければなりません。

河川環境の保全とは、河川の水質や水量を適切に維持し、そこに生息する動植物の生態系を保護する取組のことです。水量を維持できなければ干ばつや洪水の被害が発生します。

これらの事から、既得取水の安定化と河川環境の保全は、相互に影響しあう課題ということが分かります。

水道用水の供給

水道用水の供給をダムが行うメリットがあります。それは、都市部や人口密集地に関わらず気候や季節に影響されずに一定の水量を供給できることです。更に、干ばつなどの被害が起きた場合でも貯留水(ダムに貯めてある水)を使用することで水不足を回避できます。

FNAWIPってなに?

ダムにはそれぞれ目的があり、その目的を英語で表した時の頭文字をまとめたものがFNAWIPです。

洪水調節のF(Flood Control)、既得取水の安定化及び河川環境の保全(流水の正常な機能の維持)のN(Normal Function of the River Water)、農業のA(Agriculture)、上水道のW(Water Supply)、工業のI(Industrial Water)、発電のP(Power Generation)からなっています。

浄水について

吾妻子浄水場

浄水場は川、池、ダムなどの水を綺麗にして、飲み水を作る施設です。水を綺麗にする方法は急速ろ過、緩速ろ過や膜ろ過などいくつか種類があります。急速ろ過は、ろ過の速度が速い事から、緩速ろ過は急速ろ過と比較してゆっくりな事から、このような名前になっています。この吾妻子浄水場は緩速ろ過を採用しています。

吾妻子浄水場は1972年に誕生しました。

取水口

黒瀬川の中に設置されている取水口。浄水場の中で綺麗にする水は取水ポンプで汲み上げ、浄水場の中へ送られます。

雨の日に川の水質が悪くなり、濁りが取りきれなくなる場合は取水を停止します。

着水井

取水口から汲み上げた水を一時的に貯めておく場所です。水質を調べたり流量の調節のためにあります。吾妻子浄水場ではここに鯉を飼っており、鯉の力を借りて水質の異常がないか確認しています。

急速ろ過器

ここでは、着水井に貯められた川の水をタンクの中に敷き詰められた砂や砂利の中を速い速度で通すことにより、水の中の大きな汚れを取り除きます。大きな汚れを取り除いた水は緩速ろ過池へ送られます。

緩速ろ過池

緩速ろ過池は、ゆっくりとした速度で水をろ材に通すことでろ過をする場所で、薬品を使わずに微生物の力で水を綺麗にすることが特徴です。ろ材は上から、高さ80cmの砂、高さ10cmの砂利(3-4mmの大きさ)、高さ10cmの砂利(10-20mmの大きさ)、高さ18cmの砂利(20-30mmの大きさ)、最後に水を通す特殊なレンガの順で層になっています。一番上の砂の表面に膜のように微生物がたくさん生息しており、水の中の汚れを分解してくれます。この膜はろ過を続けると目詰まりするので定期的に砂上げという作業をする必要があります(5つめの写真)。

ろ過調整池

ろ過をする水の量を調整するための場所です。右のハンドルを回すと、左のメーターの針が動き、どのくらい調整するかを確認できます。水の量を増やすときは、水質が変わらないようにゆっくり増やします。

浄水池

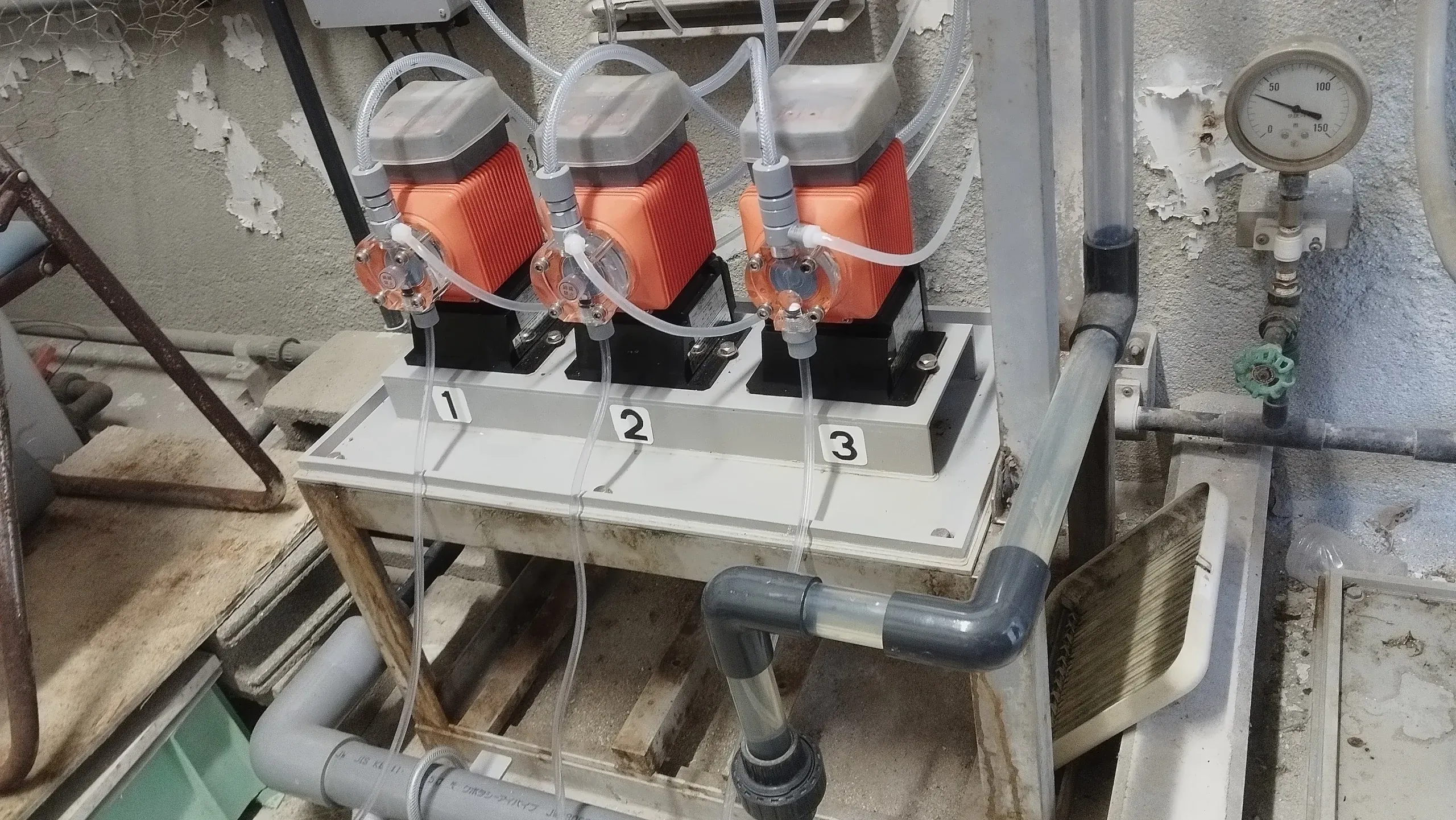

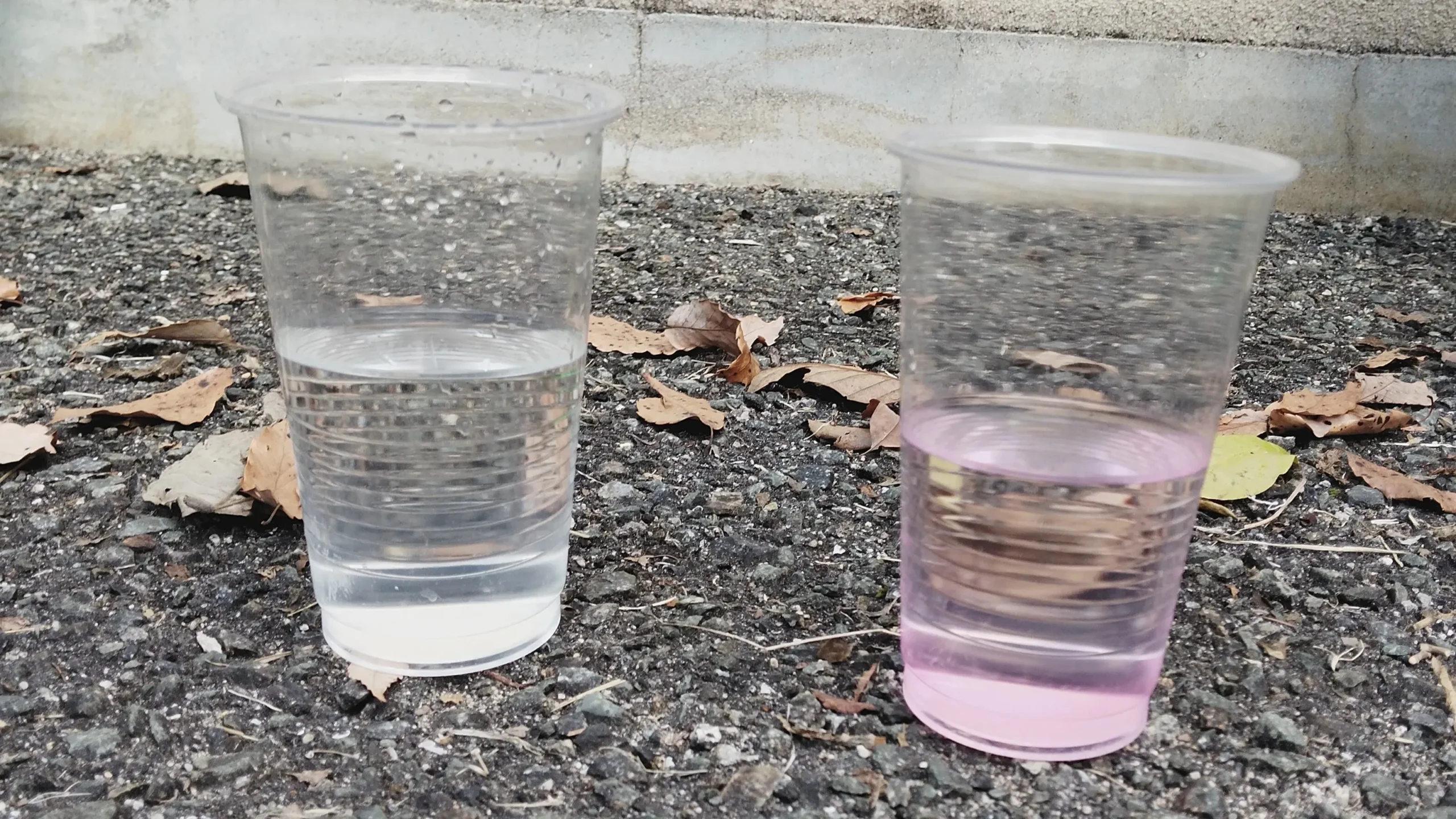

できあがった水道水を貯めておく場所です。また、水中にまだ残っているかもしれない雑菌を倒すために塩素を入れます。塩素を入れるために薬注ポンプを使用します。塩素が入っているかどうかのチェックもします。塩素を入れる前と後の水を用意し、塩素に反応すると色が付く薬品を入れて実験です。(左が塩素なし、右が塩素あり)

送水ポンプ

できあがった水道水を高所に設置してある配水池へと送るためのポンプです。配水池に貯めておくことで停電や故障があっても、水が上から下に移動することを利用して断水せず水が利用できます。

生活排水について

生活排水とは

生活排水は炊事や洗濯など、人の生活に伴って排出される水のことです。

し尿排水は、トイレから排出される水です。人の排泄物やトイレットペーパー、洗剤やゴミがあります。

台所排水は、台所の調理や洗い物から排出される水です。油脂類、食べかす、洗剤などがあります。

風呂洗濯排水は、お風呂、シャワー、洗濯などから排出される水です。石鹸やシャンプー、合成洗剤、皮脂や汚れがあります。

下水処理場について

東広島浄化センター

東広島市の中で一番大きな下水処理場(西条町、八本松町、高屋町の一部を対象)。私たちが使って出る生活排水(下水)は道路の下に設置された、直径0.2~1.65mの下水道管を通ってこの下水処理場にやってきます。その量は1日で約45,000立方メートル。それでは、ここにやってくる下水がどのように綺麗になっていくのかを見ていきましょう。

沈砂池・ポンプ棟

黄と黒のテープが巻かれた軸がポンプの一部です。

下水処理場にやってくる下水には様々な汚れが入っています。沈砂池は汚れの中にある砂や固形物、髪の毛など下水処理に悪影響があるものをあらかじめ取り除く役割があります。沈砂池の水の流れは非常にゆっくりのため、砂などは沈みやすくなっており、貯まった砂などは定期的に排出されるようになっています。

次に下水は、沈砂池からポンプ棟に流れ、高い場所にある分配槽へポンプにより押し上げられます。ポンプは5基あり、施設に入ってくる下水の量によって稼働させる台数を変えます。これは、水の量が増えると高い場所に持っていくためにより多くの力が必要になるためです。一番多く稼働する時間帯は夜間で、これは私たちがお風呂や料理により水を多く使う時間だからです。

分配槽

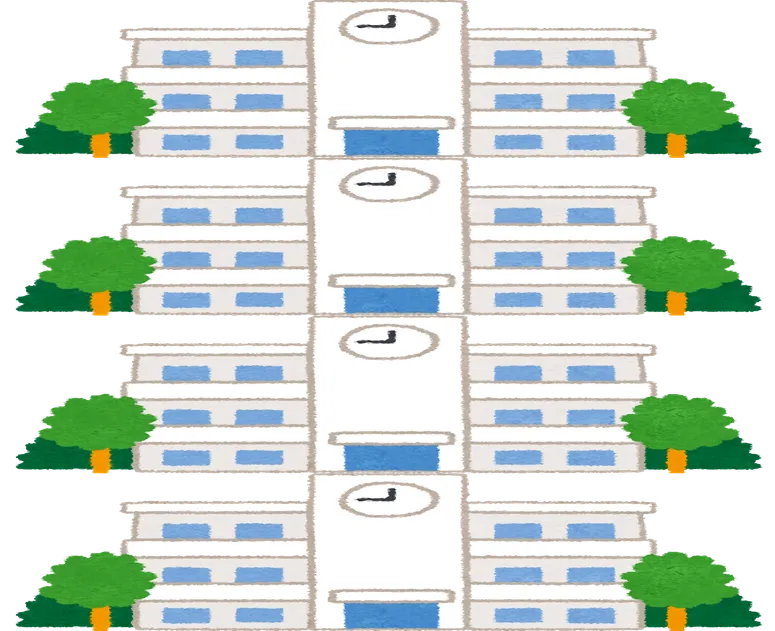

この後紹介する施設はすべて分配槽と一直線に並んでいます。

ポンプ棟から流れてきた下水はこの分配槽に送られます。この施設はこの後登場する最初沈殿池などの働きを正常に行うために下水をいくつかに分ける施設です。東広島浄化センターでは12の系列の処理施設で下水を処理するため、分配槽で各処理施設に下水を分配しています。

最初沈殿池

中で下水が流れています。

ここでは水の中に浮いている汚れを重力により沈めます。そのため水の流れは非常にゆっくりです。底に沈んだ汚れは別の場所へ回収されますが、この段階では水はまだ濁っています。

反応槽

12系列あるうちの1つです。この下で微生物が汚れと反応しています。

微生物が水の中に含まれる汚れを食べてくれる場所です。この段階でもまだ水は濁っており、水面にはたくさんの気泡が見られます。これは微生物が汚れを分解するために必要な空気(酸素)を送り込んでいるためです。反応槽に入ってくる下水の量に応じて微生物の数を調整します。

ブロワー棟

ブロワー棟の内部に設置されている空気を送るための機械です。

微生物も生き物なので酸素が必要です。ブロワー棟は、反応槽で微生物が汚れを食べられるように必要な空気(酸素)を送り込むための機械が設置されています。魚を飼うとき、水槽に入れるエアーポンプ(ぶくぶくするもの)と同じような役割をします。

最終沈殿池

最終沈殿池の様子。緑のフタの下にあります。

搔き寄せ機の様子。

微生物が汚れを食べ終わると、反応槽から水が送られてきます。この水には微生物が含まれているため、最初沈殿池と同じように重力によって微生物を沈殿させ、透明な水にします。透明度の基準は30cm先が見えなければいけませんが、東広島浄化センターは100cm先が見えるように努めています。

底に沈んだ微生物は沈殿池の底にある繋がれた搔き寄せ機によって集められ、一部は反応槽に戻り、残りは別の場所に回収されます。

塩素混和池

右から伸びた管から出ているものが液体の塩素です。

最終沈殿池で綺麗にした水は透明でいかにも飲めそうですが、水の中にいる雑菌は除ききれていません。そのため液体の塩素を使って殺菌消毒をします。学校のプールを使う際に固形の塩素を入れるのと似た事です。ここで綺麗にした水の一部は下水処理場の稼働のため、再利用したりもしています。

放流

午後5時頃に撮影した放流の様子です。

塩素混和池で殺菌消毒された水は、黒瀬川に放流され、黒瀬・呉市を通って海へ還っていきます。放流する管にはフラップゲート(フタ)があり、放流される量に応じて開き具合が変わります。

また、東広島浄化センターでは塩素混和池から放流されるまでに移動する水の力を使って小型水力発電も行っています。

浄化槽

浄化槽とは、下水道が整備されていない家庭の汚水を処理するため、家の敷地内に設置する設備です。私たちが使用した後の水を下水処理場に運ぶには下水道管を通す必要があります。しかし、下水道管の整備には大きなコストがかかり東広島市全域を整備することが難しいため、下水道が整備されていない地域では浄化槽による汚水処理が行われています。

私たちにできること

私たちは何ができるか

水の循環、ダム、浄水場、生活排水、下水処理場と見てきた中で、水の大切さを学んだ私たちができることは、水の環境を守り使い方を意識することです。

例えば、歯磨きや食器洗いのときに水を出しっぱなしにしない。

例えば、流しに油や食べかすなどを流さない。

例えば、川にゴミを捨てない。

水を大切にすることができれば、地球を守ることに繋がります。一人ひとりができる水の使い方をこれからも考えていきましょう。